2017年08月16日 14:46

來源:映象網

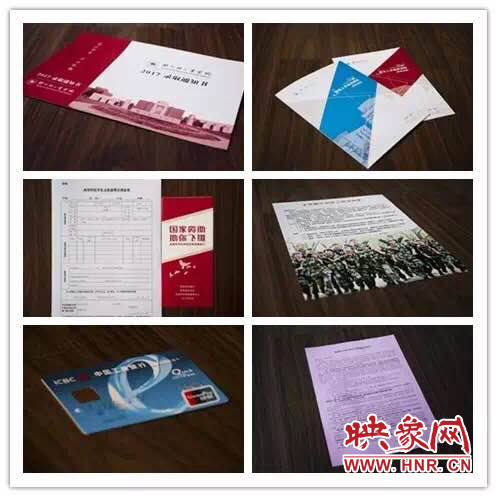

通知書里夾帶了銀行卡

映象網訊(記者 王邵怡 實習生 戴曉琳 文/圖)近幾日,各高校陸續結束了高考錄取,也終于向新生們寄出了學校錄取通知書。不少新生發現錄取通知書里除了基本的報到所需信息和材料外,還夾帶了銀行卡,部分學校還放了電話卡。這一現象引起了一些新生和新生家長的熱議。

收到錄取通知書 同時還有銀行卡

隨著高招錄取工作結束,不少同學已經收到了來自高校的錄取“大禮包”,厚厚的一袋里,除了錄取通知書、報到必要信息和材料外,還夾帶有一張銀行卡,部分學校還配有電話卡。

記者調查發現,在河南省內高校寄出的錄取通知書內,都附帶有銀行卡,不少還是學校“定制版”,比如華北水利水電大學、中原工學院的銀行卡上都印有學校的標志建筑。但基本沒有學校夾帶電話卡。

在這些錄取“大禮包”中,一般和銀行卡同時送到的還有一張銀行卡使用說明,要求同學們到銀行辦理卡片激活、修改初始密碼并至少往卡里存10元錢等,也有學校明確告知新生,要在規定日期前將學費存入銀行卡,學校將自動從卡上扣繳學費。

省內部分高校寄出的錄取通知書內均附有銀行卡

“包辦”銀行卡學生看法不一

“不是早有規定錄取通知書里不讓夾帶這些東西了嗎?”收到通知書后,一些同學提出了疑問。

據悉,學校統一配發的銀行卡多是用來統一扣繳學費或者發放獎學金助學金等,“統一一個銀行這樣辦起來比較方便,也省的學生跑腿交學費太麻煩。”河南一所高校的財務人員告訴記者。

其實早在2011年6月30日,工業和信息化部就印發了《關于規范基礎電信運營企業校園電信業務市場經營行為的意見》,其中就明確提出“未經用戶同意、不得在錄取通知書中夾寄移動電話用戶身份識別卡(SIM、UIM卡等)、業務宣傳資料等。”規定出臺后,電話卡已經不多見,但對于是否不準在錄取通知書中夾帶銀行卡,目前沒有明確規定。

記者聯系了幾名在校大學生采訪其對錄取通知書夾帶銀行卡的看法。

“學校幫我們辦了卡就能直接用,交學費什么的也方便,我覺得挺好,只是卡上有我的名字讓我覺得有點不安全”一名鄭大的學生表示。

但也有今年的大學新生不贊成這么做,“我聽學姐說學校發的卡有時候會扣錯錢,我怕學校不吭聲劃我的錢,還是想開學了自己辦一張。”

而對于個人信息泄露,不少受訪學生都表現的并不在意,“我們個人信息早就被泄露的底朝天了,不差這一次。”

只提供學生姓名就可以辦卡

據銀行內部人士透露,大學對于銀行來說是一份優質資源,銀行員工每年有開卡任務,大學新生少則幾千多則上萬,對于銀行來說是一塊“肥肉”。不僅在開學時學校會為新生統一辦卡,在大學四年間,不少學校還會多次為學生辦理不同的銀行卡,而且可能是不同銀行的卡。

而根據相關規定,辦理銀行卡需要本人身份證原件、復印件等證件,還需要客戶本人同意才能辦理,學校和銀行怎么在沒有這些材料的情況下為學生大批次辦卡呢?

該內部人士表示,學校給學生的銀行卡一般都是沒有激活的,只提供姓名辦理好卡片后,學生在銀行卡激活的過程中可以完善身份證號、手機號等等信息,所以只有姓名就大批量開卡是可以實現的。

“但也有學校是辦了卡就直接能用的,這個我就不好說他們是怎么辦的卡了。”

不少受訪學生表示“個人信息早就被泄露的底朝天了,不差這一次。”

信息泄露存在侵害民事權利的可能 但追究責任難

學校代辦銀行卡之所以引起爭議,主要就是因為存在學生個人信息被泄露的可能。許多學校在為學生辦卡的過程中,確實存在未經學生同意將身份證等信息泄露給銀行的行為。

這種信息泄露的行為需要承擔法律責任嗎?據了解,未經許可泄露個人身份信息構成了民事侵權,這個“民事侵權”是指法律賦予公民的權利被侵犯。

但是如果要追究法律責任,除了有侵權行為之外,還要有因果關系造成法律后果。即:學生的信息被泄露后有人利用這些信息進行了違法的行為,就可以依法追究學校和銀行的責任,但沒有后果只有侵權行為,還無法達到追究法律責任的標準。這也是近年來信息泄露頻發但治理難的一個原因。

相關新聞

更多>>